今天的头条,是这里!

这是属于博鳌的最好时候

3月的博鳌

木棉花、三角梅正开得热烈

满城的橙红、玫红与新绿

在海天的映衬下

南国小城愈发动人

万泉河、九曲江、龙滚河

三江在此入海

玉带滩上

一侧是南海的浩渺

一侧是内河的温柔

河海交汇处

沙洲岛长长如一弯亮月落在其间

自然的鬼斧与人类的栖居

在这里结合得天衣无缝

新华社记者 杨冠宇 摄

海港边

栖息着一只一只小小的渔船

船板上斑驳的印记里

藏着这里一代代渔民过往的故事

博鳌之名

源于“鱼多鱼肥”的俚语

唐代时

这里曾是海上丝绸之路的补给站

明正德《琼台志》也有相关记载

明清两代

万泉河上的疍家人

世代以船为家、耕海牧渔

他们的渔船载着珍珠与沉香

在万泉河的柔波里写下流动的商埠轶闻

似乎从那时起

便注定了这里些许的与众不同

不过人们说

博鳌的魂不仅在海里

还在烟火里

靠海吃海

居住在这里的人们

最有福气的该是他们的味蕾

夜市支起铁架

炭火炙烤的和乐蟹泛着琥珀色的光亮

老板娘麻利地拆开蟹壳

膏黄淌进瓷碗时

连海风都跟着咽口水

穿花衬衫的阿叔推车叫卖“清补凉”

椰奶里浮着通心粉、龟苓膏

和煮得透亮的冬瓜薏

一勺舀下去

冰凉沁甜直抵心尖

而最动人的

是博鳌老街的晨昏

青石板路上

骑楼廊柱斑驳

南洋风与闽南韵在檐角交织

阿婆坐在门槛上削椰子

刀锋过处,椰香四溢

老茶馆里

一壶鹧鸪茶配一碟薏粑

茶客们用琼语闲话“古早”故事

巷尾阿姐的竹匾上

九层糕蒸腾着糯香

隔壁阿公的陶罐里

自酿的椰子酒正咕嘟冒泡

酒香缠住路人的衣角

叫人忍不住掀开草帘讨一杯尝

当海平线的落日沉入南海

玉带滩成了金色的琴键

赶海人弯腰拾贝

身影被拉长成五线谱上的音符

而灯塔亮起

照亮的不只是归帆

还有亚洲共同体的光

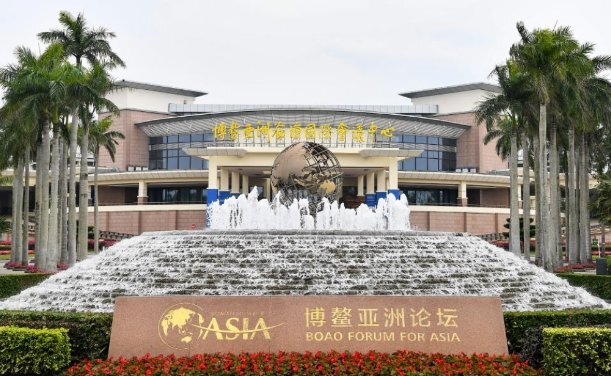

2001年

博鳌小镇被按下快进键

博鳌亚洲论坛的诞生

像一场恰到好处的精准适配

——三江汇海

就像亚洲多元文明的交融

政商学界的提案与海风声、船桨声

在某个维度悄然共振

每年此时

论坛的“头脑风暴”席卷小镇

今年年会的主题是

“在世界变局中共创亚洲未来”

会期为3月25日-28日

开幕大会在今天中午召开

新华社记者 杨冠宇 摄

翻开本届论坛年会议程

加快构建新能源体系,共创世界绿色未来

人人享有健康的共同未来

释放区域自贸安排的更大潜力

创想与创造:青年引领的可持续未来

人口老龄化与养老金改革

全球南方:共同迈向现代化

AI:如何做到应用与治理的平衡推进

应对气候变化:问题与方案

开放与互联互通,区域一体化的未来

女性圆桌

绿色电力的共建与共享

跨境电商合作:互惠共赢的贸易新动能

大变局下企业的应对之道

......

思想的碰撞如海浪般澎湃

4天的会期里

全球各方人士纷纷提出

更多富有价值的“博鳌方案”

这座琼海东岸的小镇

不仅用另一种方式注解着海南

也早已成为开放中国的生动缩影

新华社记者 刘红霞 摄

如今的博鳌

是折叠的时空

东屿岛上

5G无人驾驶车穿梭于椰影间

海港内

渔民还会用罗盘与星象辨位

老宅改造成的民宿里

黎锦壁挂与智能声控灯共处一室

年轻人在电子屏上划动的手指

与老渔民结满茧的掌心

共享同一片潮汐的节拍

新华社记者 杨冠宇 摄

有人问

“一个小镇如何承载亚洲的重量?”

答案或许藏在三江口的潮汐里

涨潮时,海水倒灌

带来远方的养分

退潮时,河水流淌

留下本土的馈赠

博鳌的智慧

正是在这“进与退”的平衡里

形成了海浪里的共识

博鳌很小

小到能听见每一朵浪花的私语

博鳌也很大

大到能装下整个亚洲的呼吸

此地潮平,彼岸星垂

渔火摇橹,客话潮声

最是博鳌好时节

今天的头条,当属博鳌!

(原标题:今天的头条,是这里!)

【责任编辑:赵康丽】

【内容审核:孙令卫】

相关阅读/RELATED READING